2025年度 研究集会等の募集

現在、自然災害研究協議会近畿地区部会では、本地区部会との共催での2025年度内の研究集会等を募集しております。

研究集会等の実施に際して、近畿地区部会との共催を希望される場合には、紅谷(beni@drg.u-hyogo.ac.jp)まで下記の情報をお送りくだされば幸いです。

締め切り:2025年10月31日(金)17時

応募書式:集会・行事タイトル、概要(100-200 字程度)、日時、場所、プログラム、参加者・参加者数、予算計画 ※いずれも予定で結構です。

予算は最大で15 万円程度とし、数件の共催予定です。応募状況(件数、申請額)によっては予算の調整をお願いする可能性があります。

ご多忙のところ恐縮ですが、近畿地区の防災対策ならびに自然災害研究協議会近畿地区部会の活性化へのご協力を何卒よろしくお願いいたします。

いのちを守る都市づくり コミュニティ防災フォーラム2025

2025年2月22日(土)、大阪公立大学 I-siteなんばにて「いのちを守る都市づくり コミュニティ防災フォーラム2025」を開催しました。本フォーラムは、大阪公立大学 都市科学・防災研究センターが主催し、(一社)避難所・避難生活学会および自然災害研究協議会 近畿地区部会の共催のもと実施されました。阪神・淡路大震災から30年の節目を迎え、地域社会の防災力向上や災害医療の課題、避難所環境の改善に焦点を当てた議論が行われました。

【基調講演】「阪神・淡路大震災から30年〜いのちを守る災害医療」

鵜飼卓 氏(NPO法人災害人道医療支援会(HuMA)顧問)が登壇し、阪神・淡路大震災や国際的な支援活動の経験をもとに、医療資源不足や病院機能維持の課題を解説しました。これらの教訓が、災害拠点病院の整備やDMAT(災害派遣医療チーム)の創設につながったことを紹介し、支援受け入れ体制(受援)の重要性を強調しました。

【報告】「令和6年能登半島地震災害に係る学生ボランティア活動」

大阪公立大学の学生ボランティアチームが、能登半島地震の支援活動について報告しました。がれき撤去や家屋清掃を通じ、復興の遅れや支援受け入れ体制の課題を実感し、継続的な支援と地域との連携の必要性を共有しました。

【パネルディスカッション】「いのちを守る防災 ~阪神・淡路大震災から能登半島地震まで」

専門家によるパネルディスカッションでは、災害医療、避難所環境、情報伝達、防災まちづくりをテーマに、それぞれの視点から議論が行われました。災害時の医療提供の課題や避難所の環境整備、住民との情報共有の重要性が指摘され、過去の災害対応の教訓を今後の備えにどう活かすかが論じられました。また、メディアの役割や地域防災の実践例にも触れられ、発災前の備えと発災後の支援の両面から継続的な取り組みが必要であることが強調されました。

令和6年度 砂防学会関西支部 砂防オープンゼミ

砂防学会 関西支部は、京都大学防災研究所自然災害研究協議会近畿地区部会と共催で、2024年11月23日(土)、24日(日)に和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 和歌山県土砂災害啓発センターにて、「砂防学会関⻄支部 砂防オープンゼミ」を行いました。

本オープンゼミは、砂防に携わる技術者、研究者、実務者が一堂に会して研究発表や意見交換、討論および現地見学を行うことで、今後の砂防技術の向上に資することを目指して、28名が参加いたしました。

本オープンゼミでは、初日に直轄砂防事業が実施されている那智川流域内の現地見学を実施しました。現地を見学する中で、平成23年紀伊半島大水害の被災状況や砂防事業などについて議論を行いました。

また、2日目の研究発表では、小学校の学習教科等に防災教育を取り入れた学習、平成23年紀伊半島大水害那智川の災害調査の概要・警戒避難行動の重要性、伊吹山の植生と土砂移動状況、ヘリコプターから撮影した写真を活用した三次元モデル作成についての発表が行われ、参加者同士で積極的な討論が行われました。

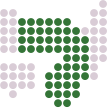

災害メモリアルアクションKOBE2025

人と防災未来センターは、京都大学防災研究所自然災害研究協議会近畿地区部会と共催で2025年1月11日(土)に「災害メモリアルアクションKOBE2025」を人と防災未来センターで開催しました.①兵庫県立舞子高等学校、②滋賀県立彦根東高等学校、③兵庫県立尼崎小田高等学校、④TEAM-3A、⑤国立明石工業高等専門学校 D-PRO135°(明石高専防災団)開発チーム、⑥国立明石工業高等専門学校 D-PRO135°(明石高専防災団)地域連携チーム、⑦神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 安富ゼミ、⑧神戸学院大学 クローズアップ社会研究会、⑨関西大学 社会安全学部 奥村研究室、⑩兵庫県立大学 学生災害復興支援団体LANによる災害による被害を減らすための様々な活動についての発表がおこなわれました。

ひきつづいて、パネルディスカッションテーマ:『伝える』ことから生み出した『新芽』~聴く、創る、報せるという観点から~」がおこなわれ、京都大学防災研究所の牧紀男さんと国立明石工業専門学校の本塚智貴さんのコーディネイトにより、発表した団体のメンバーとともに、最後の数年間考えてきた、聴く・創る・報せるという観点から、災害が頻発し、南海トラフ地震の発生が懸念される中で、災害の経験を「伝える」こと、さらに被害を減らすための対策へとつなげる方法について参加団体の学生とともに考えました。

阪神・淡路大震災から30年を迎えることから第2部として、災害メモリアルアクションKOBE 阪神・淡路大震災30年 特別企画が行われました。はじめに「震災30年スペシャル座談会~臼井先生、その生徒、その生徒の生徒~」というテーマで「しあわせ運べるように」作詞・作曲者である臼井真先生(現:神戸親和大学 准教授)と臼井先生の生徒として学んだ兵庫県立舞子高等学校の教員、さらに兵庫県立舞子高等学校もふくめたディスカッションが行われました。その後、記念ミニコンサートが行われ「しあわせ運べるように」「群青」が臼井先生の指揮、長田区合唱団の合唱で演奏されました。

その後、特別シンポジウム「これまでの30年とこれから~“アクション”の次は?~」が大山 武人(NHK大阪放送局チーフ・アナウンサー)さんのコーディネート、人と防災未来センター長河田惠昭先生、京都大学防災研究所教授矢守克也先生、京都大学防災研究所教授 牧紀男先生をパネリストとして開催されました。阪神・淡路大震災を経験した世代による「メモリアル・コンファレンス・イン神戸」(~2005年)、その教訓を次世代に伝えるための「災害メモリアルKOBE」(~2015年)からバトンを引き継いだ「災害メモリアルアクションKOBE」(2016年~)。その位置づけや意義を共有するとともに、この10年で参加した若い世代の変化やプロジェクトの成果、さらにこの先の10年を見据えた、「アクション」の次のキーワードは何なのか?について議論が行われました。

2024年度 研究集会等の募集

現在、自然災害研究協議会近畿地区部会では、本地区部会との共催での2024年度内の研究集会等を募集しております。

研究集会等の実施に際して、近畿地区部会との共催を希望される場合には、

こちらまで下記の情報をお送りくだされば幸いです。

締め切り:2024年10月18日(金)

応募書式:集会・行事タイトル、概要(100-200 字程度)、日時、場所、プログラム、参加者・参加者数、予算計画 ※いずれも予定で結構です。

予算は最大で15 万円程度とし、数件の共催予定です。応募状況によっては予算の調整をお願いする可能性があります。

ご多忙のところ恐縮ですが、近畿地区の防災対策ならびに自然災害研究協議会近畿地区部会の活性化へのご協力を何卒よろしくお願いいたします。

いのちを守る都市づくり コミュニティ防災フォーラム2024

2024年2月17日に大阪公立大学杉本キャンパスにて「いのちを守る都市づくり コミュニティ防災フォーラム2024」を開催しました。本フォーラムは主催が大阪公立大学都市科学・防災研究センター(UReC)、共催が自然災害研究協議会近畿地区部会となります。

冒頭、重松孝昌大阪公立大学副学長・UReC所長の開会挨拶、櫻木弘之理事・副学長の挨拶の後に、東北大学災害科学国際研究所の今村文彦教授から「東日本大震災の教訓と南海トラフ地震への備え」と題して講演いただきました。今村教授からは東日本大震災の教訓や、13年が経過する中での課題や反省、震災伝承の取組が紹介されました。また、1月1日に発生した令和6年能登半島地震についてもお話がありました。

後半では、三田村宗樹UReC副所長(理学研究科教授)がJST RISTEX事業の3年間の活動を報告し、モデレータ生田英輔UReC教授により、3名のパネリストによるパネルディスカッション「阪神・淡路大震災から29年~教訓とつぎへの備え」が行われました。宮野 道雄UReC特任教授、三田村宗樹UReC副所長、木戸崇之氏((株)エービーシー リブラ)が順次発言し、阪神・淡路大震災の振り返り、最近の災害対応について意見を交わし、最後に、今村教授より、災害は繰り返す中での伝承のリレーや人材のバトンが重要であること、知ることは大切、さらに自分事化、当事者意識に移行することが必要であるとのコメントをいただきました。今回のフォーラムは過去の災害から得られた教訓をコミュニティ防災に生かす方法を考える上で大変貴重な機会となりました。

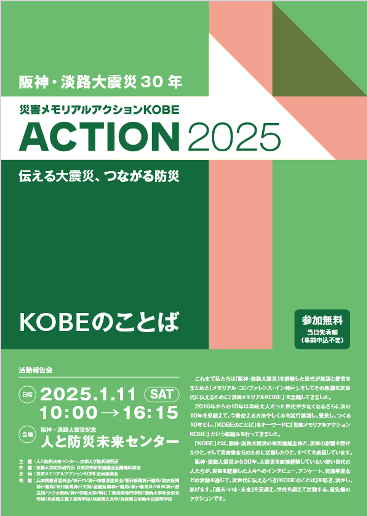

災害メモリアルアクション神戸 2024

人と防災未来センターは、京都大学防災研究所自然災害研究協議会近畿地区部会と共催で2024年1月6日(土)に「災害メモリアルアクションKOBE2024」を人と防災未来センターで開催しました。

①兵庫県立舞子高等学校、②滋賀県立彦根東高等学校、③兵庫県立尼崎小田高等学校、④TEAM-3A、⑤国立明石工業高等専門学校 D-PRO135°(明石高専防災団)開発チーム、⑥国立明石工業高等専門学校 D-PRO135°(明石高専防災団)地域連携チーム、⑦神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 安富ゼミ、⑧神戸学院大学 クローズアップ社会研究会、⑨関西大学 社会安全学部 奥村研究室、⑩兵庫県立大学防災リーダー教育プログラムチームによる災害による被害を減らすための様々な活動についての発表がおこなわれました。ひきつづいて、パネルディスカッションテーマ:「これからの『報せる』は?」がおこなわれ、国立明石工業専門学校の本塚智貴さん、人と防災未来センター 研究員 塩津 達哉さんのコーディネイトにより、発表した団体のメンバーとともに、これからの「報せる」について議論が行われました。「報せる」というと一方通行のイメージがあるが、現在「双方向」「つながる」という観点も重要となっていること、またモノの持つ力といった様々な視点から未災者が未災者に「報せる」ことのこれからについて議論が行われました。

砂防学会関西支部

砂防学会 関西支部は、京都大学防災研究所自然災害研究協議会近畿地区部会と共催で、2023年11月25日(土)、26日(日)に和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 和歌山県土砂災害啓発センターにて、「砂防学会関西支部 オープンゼミ」を行いました。

本オープンゼミは、砂防に携わる技術者、研究者、実務者が一堂に会して研究発表や意見交換、討論および現地見学を行うことで、今後の砂防技術の向上に資することを目指して行われ、28名が参加いたしました。

本オープンゼミの研究発表では、土石流シミュレーションについての研究や、航空測量データを用いた検討、森林と土砂動態に関する検討についての発表が行われ、参加者同士で積極的な討論が行われました。

また現地見学では、砂防施設の見学を行いました。現地を見学する中で土砂災害および砂防施設についての砂防技術について議論を行いました。

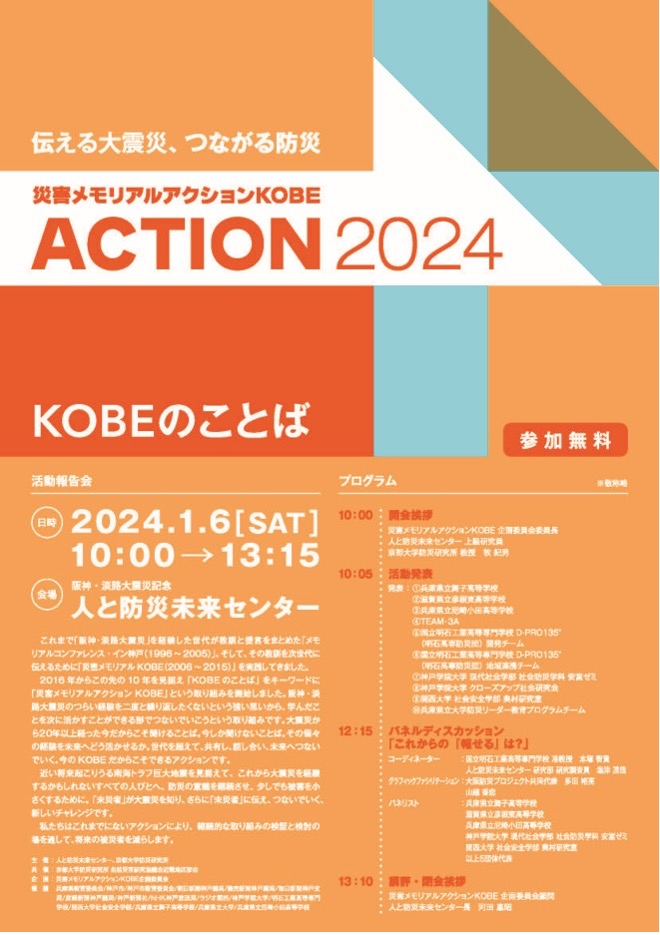

いのちを守る都市づくり コミュニティ防災フォーラム2023

2023年2月18日に大阪公立大学杉本キャンパスにて「いのちを守る都市づくり コミュニティ防災フォーラム2023」を開催しました。本フォーラムは主催が大阪公立大学都市科学・防災研究センター(UReC)、共催が自然災害研究協議会近畿地区部会となります。大阪公立大学の櫻木副学長から大学全体の取り組みとUReCの位置づけについて説明がありました。基調講演は元京都市副市長でレジリエント・シティ京都市統括監の藤田裕之氏から「京都発!レジリエント・シティへの挑戦と課題」と題して講演いただきました。藤田氏からはレジリエンスの基本から、京都市でのレジリエント・シティの取り組みを紹介いただきました。歴史があり伝統・文化都市であることはもちろん、環境都市でもある京都市において、SDGs関連の取り組みと連携したレジリエント・シティの取り組みが特徴的と感じました。基調講演の後はUReCのメンバーも交えたパネルディスカッションとなりました。防災だけでなく、コンフリクトやインクルージョンの視点からもレジリエンスを議論し、レジリエント・シティには多様な視点が必要であることを改めて認識しました。レジリエンスの理念を基に、持続可能なコミュニティを考える上で大変貴重な機会になりました。

災害メモリアルアクション神戸 2023

人と防災未来センターは、京都大学防災研究所自然災害研究協議会近畿地区部会と共催で2023年1月7日(土)に、「災害メモリアルアクションKOBE2023」を人と防災未来センターで開催しました。兵庫県立舞子高等学校、②滋賀県立彦根東高、③TEAM-3A(チーム トリプルエース)、④国立明石工業高等専門学校 D-PRO135°(明石高専防災団)開発チーム、⑤国立明石工業高等専門学校 D-PRO135°(明石高専防災団)地域連携チーム、⑥神戸学院大学 現代社会学部 社会防災学科 安富ゼミ、⑦神戸学院大学 クローズアップ社会研究会、⑧関西大学 社会安全学部 奥村研究室、⑨兵庫県立大学防災リーダー教育プログラムチームによる「神戸の言葉」をテーマとした災害による被害を減らすための様々な活動についての発表がおこなわれました。ひきつづいて、パネルディスカッションテーマ:「『創る』をシェアすると・・・」がおこなわれ、国立明石工業専門学校の本塚智貴さん、人と防災未来センター 研究員 林田怜菜さんのコーディネイトにより、発表した団体のメンバーとともに、その「創る」をシェアすることで活動に新たな化学反応が生まれ、拡がりをより勢いづけるのではといった観点から議論を行いました。